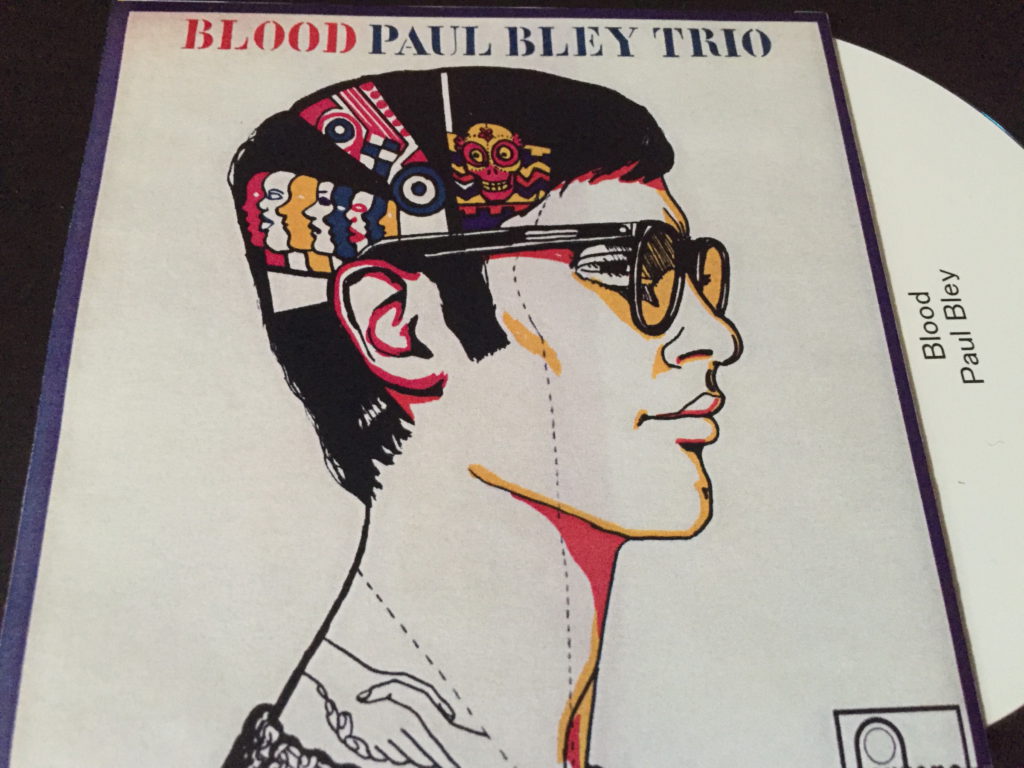

本作Bloodの録音から1年前のアルバムTouchingと比べると、ジャケットのイラストはそのままであったが、演奏内容は格段に飛躍した。明らかにインプロビゼーションしている。前作のようなポール・ブレイの一人芝居ではない。そのきっかけになったのは何だったのだろう。ドラムは、どちらもバリー・アルトシュル。ベースは、ケント・カーターからマーク・レヴィンソンに交代。この交代が一つのきっかけになったのかも知れないが、もう55年前の出来事なので資料を探すのは難しそうだ。

Bloodと銘打ったアルバム。ポールは何を表現したかったのか。フリージャズというジャンルに押し込められた感があるポールだが、例えば6曲目のMister Joyを聴くと、ビル・エバンスやキース・ジャレットを連想してしまう。ポールは、ピアノトリオの新たな可能性を追求したのではなく、主導権をベースとドラムに譲り、その中でピアノを泳がせている印象さえ受ける。最近、Touchingは紙ジャケットで再発されたが、本作においてはその様子が無い。同じイラストであることが、災いしている気がする。

1. Blood

2. Albert's Love Theme

3. El Cordobes

4. Only Sweetly

5. Seven

6. Mister Joy

7. Ramblin'

8. Kid Dynamite

9. Nothing Ever Was, Anyway

10. Pig Foot

Paul Bley - piano

Mark Levinson - bass

Barry Altschul - drums

Recorded on September 21 and October 4, 1966 in Baarn, Holland.