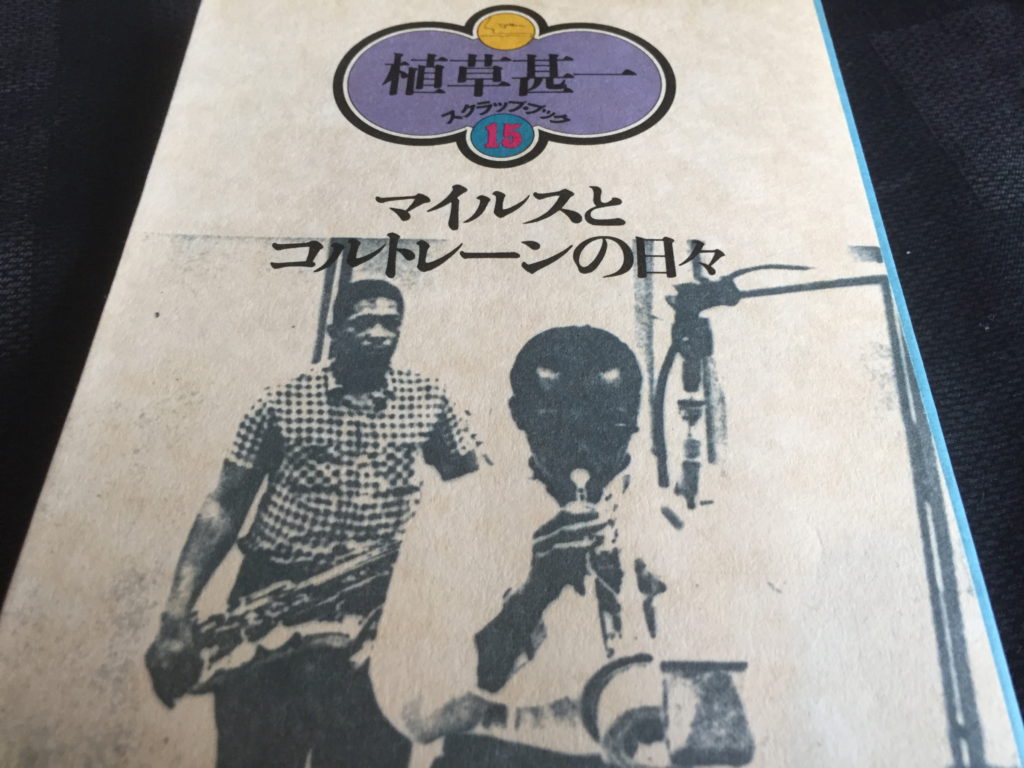

1977年2月15日初版・晶文社。ジャズ初心者向けの本ではない。マイルスとコルトレーンをかなり聴き込んでいないと、理解がかなり難しいだろう。例えば、こんなエピソードを取り上げている。

『コルトレーンのプロデューサーであったボブ・シールが、エルビンに対して「よくみんながコルトレーンはむずかしいというけれど、ぼくにはよく理解できるんだが」と言うと、エルビンは「それは、よく聴き込んだからだよ。いいかえると、きみはジョン・コルトレーン四重奏団の五番目のメンバーになったんだ」と答えた』。この文章を読んで、中級者ならばニヤリとするだろう。あとがきとして、本書の解説を清水俊彦氏が書いていて、以下はその抜粋。

「この本には、アメリカばかりでなく、イギリスやフランスのジャズ誌にものったエッセイやレコード評やインタヴュー記事からのおびただしい引用がある。それだけではない。ジャズ以外のさまざまな分野の本や雑誌からの引用もふんだんにあり、そのうえ、植草さん自身の洞察力にとんだ批評はいうまでもなく、日常生活の断片までがしばしば現れてくる」。つまり、研究レポートなのだ。